Мы неоднократно писали о значимости Иркутска, как административного, транспортного и торгового центра Сибири в

В конце XVII века в важнейших центрах «судоходного дела» — Енисейске, Илимске, Иркутске существовали верфи (плотбища). Из Енисейского и Братского острогов десятки дощаников направлялись вверх по Ангаре в забайкальские и даурские остроги, а задачи по снабжению провиантом этих территорий были возложены на Иркутский острог.

Начатые Петром I Камчатские экспедиции (с 1724 года), а затем и Великая Северная экспедиция (1733−1743 годов) открыли миру новые земли и моря, для изучения которых требовались корабли.

Строительство первых постоянных перевозочных судов было связано с необходимостью регулярного судоходства по Байкалу — небольшой пакетбот и лодка появились в 1726 году.

Спустя 10 лет байкальское судоходство было передано в ведение Адмиралтейской коллегии, которая приняла ряд мер к расширению флота на Байкале: увеличивается число судов, команды их комплектуются опытными моряками, строится маяк, создаются навигационные школы в Иркутске и Нерчинске (с 1755 года).

В июне 1754 года по предложению иркутского губернатора В. А. Мятлева указом Сената в Иркутске было образовано адмиралтейство, первое в губернии и Сибири, в ведении которого находилось снабжение продовольствием Камчатки и Охотска, а также обеспечение деятельности Секретной Нерчинской экспедиции.

В задачи этой экспедиции 1753−1765 годов входило строительство в Нерчинске кораблей и открытие судоходства по Амуру. В его устье планировалось создание военно-морской базы для обследования земель к востоку от Камчатки.

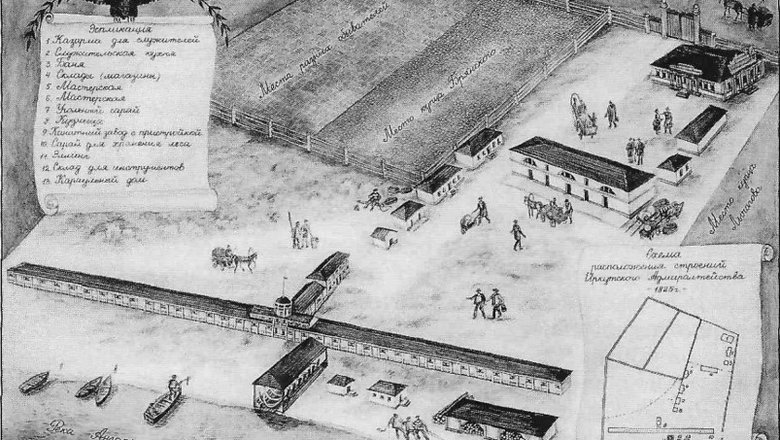

Место для строительства адмиралтейства в Иркутске было выбрано в устье реки Ушаковки, немногим выше территории Знаменского женского монастыря. Место выбиралось исходя из требований: оно должно было находиться на берегу реки, причем в безопасности от наводнений, достаточно удалено от жилого сектора, чтобы не подвергаться опасности от пожара и, кроме того, территория должна быть такой, чтобы можно было разместить все адмиралтейские строения, некоторые из них — канатный завод, были довольно внушительными по размеру (около 400 метров в длину). Местность эта в то время была еще слабо заселенной. Именно здесь и началось строительство первых адмиралтейских судов.

Здесь в 1764 году были построены и спущены на воду первые военные боты «Борис и Глеб» 27 июля и «Святой Козьма Святоградец».

Лес для судов заготавливали в 13—20 верстах от города вниз по Ангаре и вверх по впадающей в нее реке Ушаковке. На лесозаготовках обычно работали вольнонаемные или казаки. К месту строительства лес вывозился несколькими десятками подвод из ближайшей деревни Куды и Иркутского конного полка.

Железо в 1760—1770-х годах стоило очень дорого — 1 рубль 90 копеек за пуд — и было привозным. Из-за дороговизны металла отслужившие суда обычно сжигали на железо. Когда осенью 1772 года бот «Св. Кузьма» был выброшен на восточный берег Байкала у Посольского монастыря и поврежден, с него собрали железа на 370 рублей 58 копеек.

В 1803 году на должность начальника Иркутского адмиралтейства был назначен лейтенант Денис Иванович Бабаев, который рапортом от 29 марта 1804 года уведомлял генерал-губернатора Селифонтова о необходимости перенести адмиралтейство с ангарского берега на новое более удобное место. Город разрастался довольно быстро и если прежнее место было городской окраиной, то к началу XIX века оказалось вплотную окружено домами городских обывателей, что являлось пожароопасным. Не меньшую опасность представляла собой и довольно плотная застройка самой территории, на которой уже располагались: прядильный завод, магазины для хранения пеньки и др. материалов, рабочие избы, смоловаренный амбар. Ощущался и недостаток места для спуска судов. Новый начальник адмиралтейства отметил неудобство расположения кузницы, где изготавливались вещи для Охотского порта.

Лейтенант Бабаев предложил в качестве альтернативы место на правом берегу Ушаковки, выше мельницы купца Киселева (район современного стадиона «Динамо»).

Ушаковка здесь делает характерный изгиб и Бабаев посчитал, что все строения будут находиться в достаточной безопасности от наводнений. Были утверждены план строительства и смета, согласно которой определялась сумма на перенесение старых и постройку новых зданий, которая составляла 12 094 рубля 35 копеек. Строительство было начато в 1805 и продолжалось вплоть до 1812 года. Все работы велись подрядом, который удалось получить купцу Киселеву.

На новом месте адмиралтейство находилось недолго (до 1819 года). Практически сразу после переноса зданий стала очевидна вся бесполезность проведенной работы. Строительство и спуск кораблей на мелководной Ушаковке требовали создания дополнительных сооружений, строительства плотины, укрепления берега и обводного канала на случай наводнения.

Все сооружения приходилось ремонтировать и поддерживать в надлежащем состоянии ежегодно. Постоянные паводки на Ушаковке и ее мелководность вынудили руководство разместить стапели на берегу Ангары, поэтому команде строителей приходилось ежедневного проходить значительное расстояние.

На плане «вновь построенного малого Иркутского адмиралтейства» видно, что вся новая территория на берегу Ангары была обнесена красивым фигурным палисадом с воротами, почти все выстроенные ранее (в 1817 году) здания существенно увеличены и появилась кузница с угольником. Так, сарай служит уже не только для хранения, но и для распиловки и обтески лесов. Здесь же находится и чертежная для разборки разных судовых планов.

Сарай являлся в то время самым большим строением на территории адмиралтейства. После завершения всех строительных работ и по ходатайству иркутских властей, Матвей Иванович Кутыгин в 1820 году был награжден орденом Святой Анны третьей степени «за устройство Иркутского порта».

Несмотря на перенос адмиралтейства в более удобное и сухое место, хозяйственные постройки постоянно требовали ремонтных работ и средств на их содержание, о чем начальники учреждения постоянно ходатайствовали в Петербург. Морское ведомство считало, что все строения Иркутского адмиралтейства находятся в ведомстве генерал-губернаторов Восточной Сибири, за счет средств которого и должны производиться ремонтные работы. Окончательно вопрос был решен в 1838 году, тогда же произведенный сбор сведений о сибирских портах и Иркутском адмиралтействе в частности.

Подразделение, образованное еще при Елизавете Петровне и продиктованное когда-то государственными интересами, оказалось никому ненужным, оно перестало им соответствовать, точнее, временно изменились (или правильнее будет сказать — были забыты) эти самые интересы. Поэтому следующим шагом стало расформирование Иркутского Адмиралтейства в 1839 году. За все время существования Иркутского адмиралтейства было построено 23 корабля разных классов, для перевозки грузов и почты через Байкал. В Иркутске производились комплектующие детали для строительства кораблей на Охотском море, город был главной снабженческой «морской» базой Дальнего Востока, но не получилось сохранить ее в будущем.